3.5%の夜明け|四角大輔 連載#04「捨ててはいけないもの」

「自由であり続けるために、捨ててはいけないもの」が2つある。

連載はこれが最終回ということもあり——この大切な2つのことが誤解なく伝わるように——ぼくの半生を振り返りながら説明してみたい。

まず、自身の20〜30代の大半を費やした、レコード会社時代の強烈な体験から話そう。

素晴らしいアーティストとチームに恵まれ、時に社会現象のきっかけとなるほどのビッグヒットを何度も創出することができたが、そこには、ぼくが「削ぎ落とす」プロデュース術を徹底したことも大きく貢献していた。

ヒットメーカーと呼ばれるようになった後、「このプロデューサーの手にかかれば、必ず売り出してくれるだろう」と——他人任せの心構えで期待する——デビュー前のアーティストに、あえて次のようなことを伝えていた。

「ぼくはなんの答えも持っていない。あなたを売り出すための方程式も知らない」

「答えはあなたの中にしかない。だから余計なことはなにもしない」

「ぼくの仕事は、あなたの中に眠る〝彫刻作品〟を削り出すお手伝いをすること」

「なにもせず見守ること」こそが究極のプロデュースという哲学を胸に——実際にはそういう訳にはいかないが——無意味な〝足し算〟をして「アーティストの独創性や個性を殺していないか」と常に自問自答しながら、アーティストと向き合っていたことを思い出す。

多くのプロデューサーは、「ビジュアル——衣装・ヘアメイク・デザイン・映像など」と「サウンド——音楽性・歌詞・楽曲アレンジなど」といった、アーティスト活動の根幹やブランディングにおいて〝足し算〟をしてしまう。

たとえばそれは、その人らしくない流行の服を着せたり、表情の機微がわからないほど写真や映像にレタッチ(デジタル整形)を加えたり、「今はこっちの方が売りやすい」と本人が望む音楽性とは違う方向に導いたりといったようなことだ。

さらに、アーティストと作品を世に届ける宣伝活動では——ビジネスの領域に入るため——資本主義的な拡大思考にさらされ、恐ろしいほどの〝足し算〟をしてしまう。

無数の人に届けようと幅広く広告を入れたり、「影響力がある」はあるが音楽と無関係のメディアに出演させたり、さらにそこで「インパクトを残すため」と本人らしくないことをさせたり。

労力やコスト面で効率的とは言えず、ブランドイメージを崩すというマイナス面の方が大きくなることは説明不要だろう。

なのに、経験豊かなプロデューサーでも、つい〝足し算〟をしてしまう。アーティストさえも、「らしくない」こと、不要なことに手を出しては自分を見失いがちになる。

理由は「不安だから」だ。競争相手やライバルの存在がその不安感をあおり、プロデューサーとアーティストに「違うこと」をさせ、「もっともっと」と暴走させる。

日本のJ-POPの歴史を分析すると、ぼくが音楽業界にいた当時は、特にそういった傾向が強かったことがわかる。そんな〝常識〟がまかり通る中、ぼくは逆の「削ぎ落とす=引き算」手法に振り切った(というか、その方法しかできなかった)。

不要なものを徹底的に削ぎ落とし、アーティストの中に眠る〝彫刻作品=その人本来の姿〟を、ありのままの形で削り出せた瞬間から、唯一無二の存在として光を放ち始める。

あとは、余計な装飾を排除すべく努め、「らしさ」を追求し続けるだけ。

「外=市場(マーケット)や世間」を研究するより先に、アーティストの「内」に深く深く入っていくことで、そのアーティストでしか実現できないアイデアが次々とわき、誰にも真似ができない確かな戦略を組み立てることができる。

そうするうちに、アーティストの〝絶対個性〟がどんどん際立ち、その光は神々しさを増していく。

その「世界で唯一の光=そのアーティストにしか創れない音楽・ビジュアル・宣伝戦略」こそが、他の追随を許さない市場価値を生み出すのだ。

それを——80%でも120%でもなく——100%で表現し続けることができれば(これが難しい!)、勝ち負けを超越することができる。

そうなれば、ライバルを意識したり、隣の芝生が青く見える、なんてことにエネルギーを浪費しなくなっていく。

つまり、市場から競争相手は消えるということ。そう、〝引き算〟こそがもっとも合理的なビジネス戦略なのである。

そして、2009年にレコード会社を退社。

音楽の仕事をすべて手放してニュージーランドに移住して、作家活動を始めてからずっと「手放す・減らす・捨てる」といった〝引き算〟思考の本ばかりを書いてきた。

最新刊の『自由であり続けるために 20代で捨てるべき50のこと【2024改訂・文庫版】』を筆頭に、『超ミニマル・ライフ』『超ミニマル主義』『人生やらなくていいリスト 』などである。

人生を振り返ると、ぼくはどんな時も〝足し算〟を避け、〝引き算〟を貫こうと、もがいていた。

なぜか。

必要以上の〝足し算〟は、世界に二つとして存在しない「ぼくという個体」を封殺し、「自分の人生を他人に明け渡してしまう」ことになると、ある種の〝生存本能〟が、そう叫んでいたからだ。

それはまるで、胸の奥から聞こえてくるささやくような叫びで、油断しているとノイズにかき消されてしまうほど小さな小さな声だった。

どんな時も「自分であり続けるためにはどうすればいいか」と、その〝内なる声〟にフォーカスし、「他人の意見、世間体、社会風潮」といった〝外野の声〟に抗っていた。

〝外野の声〟ほど移ろいやすく、いい加減で無責任なものはない。ぼくの人生の責任を、取ってくれるはずないのだから。

ただし、「自分であり続けよう」とすることで——学校、グループ、組織で——理解されなかったり、批判、孤立、排除を経験してきた。そんなことは、小学生の頃から今日にいたるまで何度もあった。

これまでのエピソードから、もう伝わっているだろう。

「自由であり続けるために、捨ててはいけないこと」その1とは、ズバリ「あなた自身、あなたの人生」である。

〝真の自由〟とは、「あなた自身、あなたの人生」を生きてこそ手にできるギフトなのだ。

では、2つ目の「捨ててはいけないこと」とはなにか。

「国家を監視すること」、つまり「政治に参加すること」である。

ここで疑問に思う人がいるだろう。「自由に生きる」という個人のビジョンと、「国や政治」といった大きな存在に、なんの関係があるのかと。

そもそも——「政治とはお上が司るもの」という思い込みに縛られる日本と違い——欧米では、「市民の暮らしと政治は直結している」という考えが主流であることを知っておいてほしい。北欧諸国や、ぼくが暮らすニュージーランドなど、国政選挙の投票率が約90%を誇る国々では「政治を動かすのは民意」という強い自覚がある。

こう考えるとわかりやすい。

たとえあなたが、どうでもいい〝外野の声〟に惑わされないよう踏ん張り、「自分であり続け、自分の人生を生きる」ことができたとしても、政府の判断一つで、その長年の努力は瞬時に吹き飛ぶと。

あなた個人どころか、愛するパートナーや家族、大切な仲間やコミュニティの「自由」さえあっという間に崩壊する。

たとえば、市民より一部の特権階級や大企業を優先したり、私服を肥やすために市民の健康や環境を犠牲にしたり、偏った教育システムを構築したり。

さらには、司法や検察が不正を行ったり、情報管理して逮捕権を強めたり、国が財政破綻したり、徴兵制度や戦争を始めたり。

あげ連ねるときりがないが、どれも「あなたの自由」に著しく制限をかけ、あなたの人生をも奪い去る。

財政破綻や戦争といった極端な例に驚いたかもしれないが、どれも日本が過去に行ってきたことであり、世界では今でも起きているリアルだ。なのに、こういったニュースが報道されるたび、「たいへんだな」「かわいそうだな」と他人事で片付けてしまう日本人は多い。

だが驚くなかれ——イスラエルやミャンマーのように、圧倒的な武力で勝手に国家が設立された例を除き——それらの国にはある共通点がある。ずるずるとなし崩し的に、市民が気付かないほどゆっくりと、そんな国家に変貌していったのである。

歴史を見れば、かつての日本も、あのナチスドイツでさえそうだった。だから、ぼくら市民は油断せず、監視し続けないといけないのだ。

では、ぼくらになにができるのか。

簡単である。

不正にNOを突きつけるために選挙で「一票」を投じるのだ。

映像ジャーナリストを目指していた学生時代、夢中になって政治を勉強した実感として言えるのが、政治というのは非常におもしろい反面、とても難しい。

しかし、政治参加は決して難しくない。「人としてどうか」「人の道を外れていないか」という小学生でもわかるシンプルな判断基準で政治家を選べばいいのだ。

「ある特定の人たちを著しく傷つける言動があった」「人の道を大きく踏み外した許されざる行為をした」人には投票しない代わりに——「経験豊富じゃないかもしれない」「未知数かもしれない」が——「過去に少々の失態があっても、人としてまともな」人に一票を投じるのだ(完璧な人はいない、誰にだって許されるべき失敗はある!)。

そうやって選挙のたびに、国会というフルーツバスケットから「腐ったリンゴ」を排除していく。

選挙では必ず、候補者の政策と過去の不正をリストアップしてくれる「候補者・比較サイト」が登場するから、これらを活用するといいだろう。

一例として

もちろん、その情報をうのみにはしないこと。

それが事実かどうかは、ネットで調べればすぐに裏取りができる。自分が投票できる候補者の数なんて限られているのだから、1時間もあれば実践できる簡単なリサーチだ。そしてその1時間は、あなた自身と大切な人の「未来」への、生産的で有益な投資になる。

1時間なんて——SNSでどうでもいい他人の投稿を巡回し、大切でもない人とチャットでやり取りをしていれば——あっという間に消える時間だ。

そうやって浪費する1時間は、決してあなたに「自由」をもたらさすことはない。

逆説的に考えてみよう。

候補者の政策と過去の不正リサーチに1時間を費やさず、間違えて「腐ったリンゴ」に投票すること(または投票に行かないこと)は、将来的に、あなたや大切な人の「自由」消失につながりかねないと。

政治の話、選挙の話はしづらいって?

そんな「根拠のない風潮」に負けて、唯一無二の尊い「あなた自身」と一度しかない貴重な「人生」を、踏みにじられてもいいなんて誰も思わないはずだ。

ここで再び、当連載で書いてきた「3.5%の理論*」を思い出してほしい。

たとえば、30人のコミュニティならば、あなたひとりが政治の話をするだけでだけ3.3%となる(ほぼ3.5%!)。もし50人ならば、あと一人だけ巻き込めば4%!となる。

最後に言っておきたいことがある(勘のいい読者はもう察しているだろう)。

「もう捨てるものはない」くらいに、余計な物事を徹底的に手放し続けたとしても、必ずひとつ残るものがある。それこそが「あなた自身」という〝美しく完璧な彫刻作品〟だ。

どんなことがあっても、あなたは絶対に「自分自身」を捨てることはしない。

だが歴史や国際情勢が教えてくれるように、「政治参加する権利=投票権」は権力によってあっさりと奪われてしまう。自由であり続け、自分であり続けたいのならば、絶対に「一票」を捨ててはいけない。

「あなた自身、あなたの人生」を守り抜くためには、このルールは絶対だ。この先どんなことがあっても、どんなに忙しくてもこのルールを忘れないでほしい。

そして、他の誰でもない「あなたや家族の理想」を目指し、真に自由な人生をデザインし続けていただきたい。

なかなか更新されないこの不定期連載を根気よく待ってくださり、しっかり読み込んでいただいたこと、心から感謝しています。

当連載はこれで終了となりますが、書籍やインスタグラム、またはポッドキャスト〈noiseless world〉など、別の形でお会いできる日を楽しみにしています。

あなたの人生と、世界が少しでも平和になりますように。

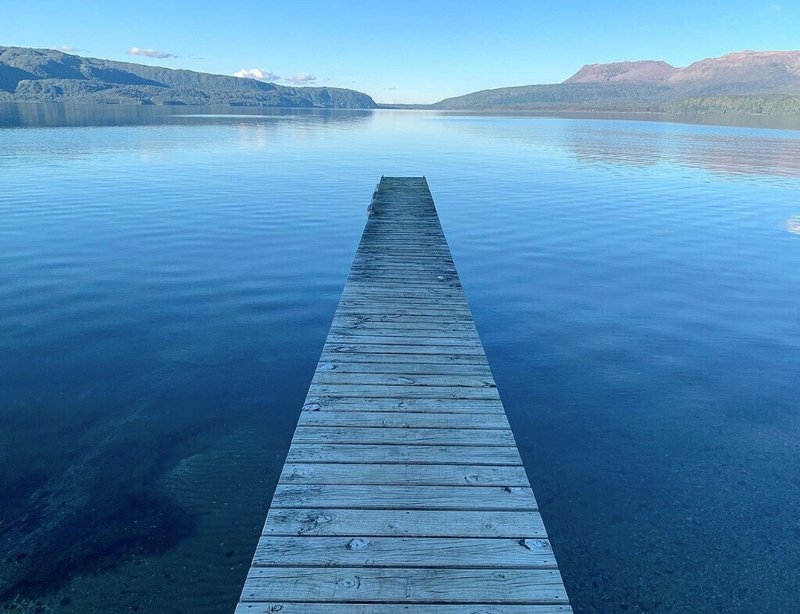

ニュージーランド湖畔の森から願いを込めて

四角大輔|Daisuke YOSUMI

*ハーバード大学の政治学者エリカ・チェノウェス博士が、過去約100年の間に成功した世界323の市民ムーブメントを研究し、そこから割り出した「人口の3.5%が、積極的かつ持続的に活動して失敗した市民ムーブメントはない」という理論。さらに彼女は、「その多くの市民ムーブメントが、3.5%よりはるかに少ない人数で成功した」とも述べているが、それは彼女の研究が、独裁国家や軍事侵攻への抵抗運動を対象としているから、実際はもっと低いパーセンテージでも社会変化を起こせるだろうと考えられる。

四角大輔|Daisuke YOSUMI

作家/森の生活者 /環境保護アンバサダー

ニュージーランド湖畔の森でサステナブルな自給自足ライフを営み、場所・時間・お金に縛られず、組織や制度に依存しない生き方を構築。

レコード会社プロデューサー時代に、10回のミリオンヒットを記録。

Greenpeace JapanとFairtrade Japanの日本人初アンバサダー、環境省アンバサダーを務める。

会員制コミュニティ〈LifestyleDesign.Camp〉主宰。

ポッドキャスト〈noiseless world〉ナビゲーター。

『超ミニマル・ライフ』『超ミニマル主義』『人生やらなくていいリスト』『自由であり続けるために 20代で捨てるべき50のこと』『バックパッキング登山大全』など著書多数。