「ふれる」「さわる」のあいだ。古本市と、伊藤亜紗さん『手の倫理』

このnoteでは、カボニューをご利用いただいている皆さんの日々の気づき、発見や、カボニューを運営している「カボニュースタジオ」のスタッフの想いをお届けしていきます。

こんにちは、藤田華子です。

ふだんは編集者として活動しつつ、環境と福祉をテーマに『Hanako.tokyo』でSDGsについての連載を書いています。

『BOOK LOVER'S HOLIDAY 断捨離編』に出店して

私は読みたい本が絶版になっていることが多く、神保町・早稲田の古書店や、メルカリ、オークションで目当ての一冊を探すことがライフワークになっています。そんなわけで家には古本がたくさん。

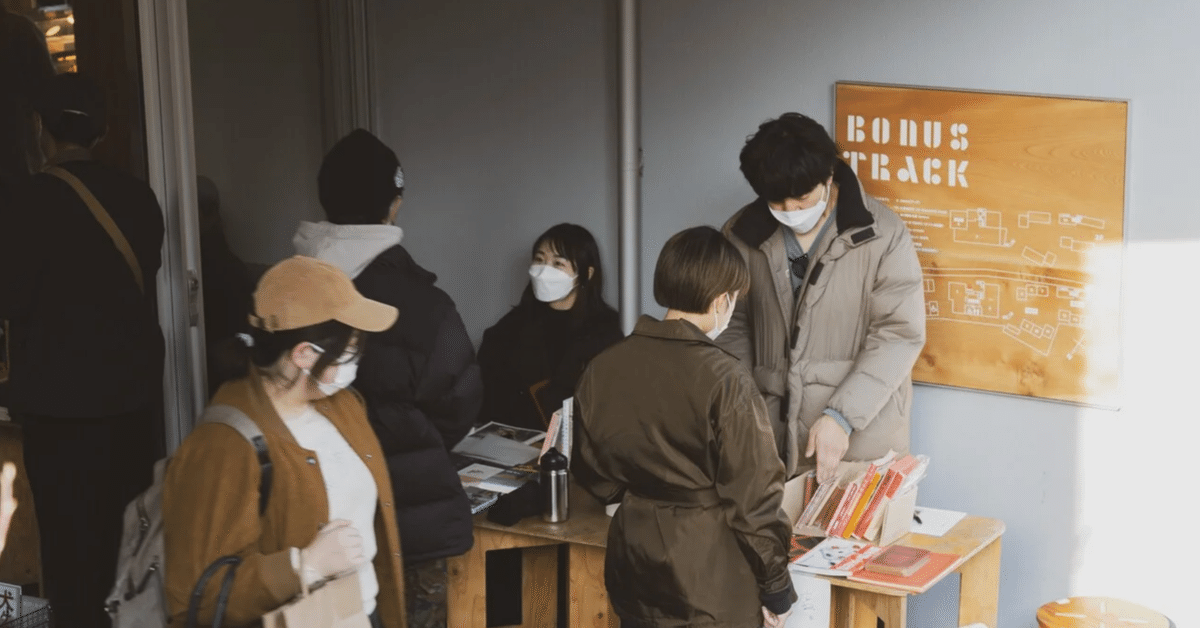

「読んだものはまた誰か、探している方に譲れれば」と考えていた矢先、下北沢BONUS TRUCKで開催された古本市『BOOK LOVER'S HOLIDAY 断捨離編』にお誘いいただきました。

朝から晩まで自分のブースで店番をし、ふらりと立ち寄ってくださる方と好きな本の話をする時間。とっても楽しく、幸せなひとときでした。

興味深かったのは、お客さんの反応です。

誰かが大切に読み、「本とふれあった物語」を思えばポジティブな印象。折り目がついているページや、ラインなど、先人の息遣いを感じるられるのは読書の醍醐味だと私は思います。

いっぽうで、特にこのコロナ禍。「誰かがさわったもの」に対して、警戒するような印象を抱かれる方がいらっしゃったのも印象に残っています。

「ふれる」と「さわる」のちがいって?

ちょうど時を同じくして読んでいた、伊藤亜紗さんの『手の倫理』という本が、この差を紐解くヒントになりました。

人が人にさわる/ふれるとき、そこにはどんな交流が生まれるのか。

介助、子育て、教育、性愛、看取りなど、さまざまな関わりの場面で、コミュニケーションは単なる情報伝達の領域を超えて相互的に豊かに深まる。

ときに侵襲的、一方向的な「さわる」から、意志や衝動の確認、共鳴・信頼を生み出す沃野の通路となる「ふれる」へ。

相手を知るために伸ばされる手は、表面から内部へと浸透しつつ、相手との境界、自分の体の輪郭を曖昧にし、新たな関係を呼び覚ます。

目ではなく触覚が生み出す、人間同士の関係の創造的可能性を探る。

「さわる」は一方的で、「ふれる」は共感・信頼を生み出すーー

なるほど、そこには大きな差があります。

ちなみに私が所属する会社では、家に眠っている不用品を社内でシェアし、欲しい人に譲る「ギフトエコノミー」というプロジェクトがあります。私は同僚から本とマスクを譲り受け、逆に、読み終えた漫画を譲りました。これが大盛り上がり。不用品は減るし、”いいことをした”という実感もあるので気持ちがいいのです。

個人的に、『BOOK LOVER'S HOLIDAY 断捨離編』に出店してからいっそう、なるべくゴミを減らすため、誰か使ってくれる人に譲ることを目指したい気持ちが高まっています。

ただ、その裏側にある私たちの心の機微ーー「ふれる」と「さわる」のあいだにどんな感情があるのか、考えていきたいなと思います。

藤田華子

音楽雑誌の編集を経て、RIDE MEDIA&DESIGN Inc.に所属。SDGsやライフスタイルについての連載を執筆。趣味は将棋、お風呂、読書、生き物観察。